皆様こんにちは(^^)

日本の歴史ある誇り高き企業をご紹介

資生堂日本の歴史ある誇り高き企業をご紹介

1897

化粧品業界へ進出(「オイデルミン」発売)

福原有信

凄いと思う(^^)

日本初の『歯磨き石鹸』から始まったんだよね

日清食品株式会社

俺の大好きな創業者の一人

安藤百福

安藤百福(日清食品創業者)

世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」が発売されたのは、1958年8月25日。日本が高度経済成長期にさしかかった時期です。日清食品の創業者である安藤百福が食に携わることを決意したのは、戦後の焼け野原で飢餓状態の人びとが溢れているのを目にし、「衣食住というが、食がなければ衣も住も芸術も文化もあったものではない」と強く感じたからでした。また、戦後の焼け野原に闇市が立った時、ラーメンの屋台に長い行列ができていた様子も、安藤百福の脳裏に深く焼き付いていました。ようやく手にしたラーメンを食べている人びとの顔は、幸せそうな表情に包まれていたのです。安藤百福は「日本人は本当にめん類が好きなのだ」と実感し、漠然とではありましたが、そこに大きな需要が暗示されているのも感じとっていたのでした。

世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」が誕生した研究小屋を忠実に再現。「たとえ特別な設備がなくてもアイデアがあれば、ありふれた道具だけで世界的な発明が生み出せる」 そんなメッセージが、この小屋に込められています。

カップヌードルの原点がここにある

(^^)

やっぱり日本人の誇りはトヨタとソニーだった!

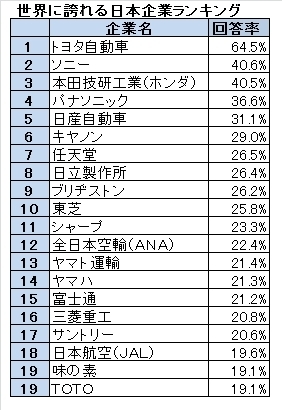

世界に誇れる日本企業ランキング

与信管理APSクラウドサービスを提供するリスクモンスター株式会社が第2回「世界に誇れる日本企業」調査(※)を行ったところ、1位は「トヨタ自動車」、2位が「ソニー」、そして3位には「本田技研工業(ホンダ)」が選ばれる結果となりました。

※リスクモンスターが行った「第2回世界に誇れる日本企業」調査で、インターネットを使って全国の20~59歳の有識者男女個人、60歳~69歳男女個人を対象に2014年3月25日に実施したもの。有効回答数は1000。対象企業は、年間売上2500億円以上、従業員数5000人以上の200社とした。

トップは自動車&電機メーカーが独占!

圧倒的な強さを見せる製造業

※リスクモンスターの調査を元に編集部で作成

※リスクモンスターの調査を元に編集部で作成 1位になったトヨタ自動車を「世界に誇れる」と回答した人は64.5%(複数回答可)と過半数を超え、2位のソニー(同 40.6%)と3位のホンダ(同 40.5%)とは14ポイントの差。トヨタ自動車が圧倒的な強さを見せていることがわかります。また、4位にはパナソニック(同 36.6%)、5位日産自動車(同 31.1%)が選ばれ、現在業績好調な自動車メーカーのみならず、ここ数年、事業再編を強いられてきた大手電機メーカーも名を連ねているのは少し驚きかもしれません。それだけ、ソニーやパナソニックのブランド力が世界に通用する確固たる地位を過去に築いてきたということでしょう。

実はこのランキングを20位までを見ていくと、製造業が並ぶのはトップ5に留まりません。なんとトップ20のうち、製造業の企業が17社も占めていたのです。その範囲をトップ100にひろげても、100社中72社が製造業という結果になっています。

製造業以外でトップ20にランクインしていたのは、12位の全日本空輸(ANA)、13位のヤマト運輸、18位の日本航空(JAL)だけです。また、昨年の前回調査にまで目を向けると、ANAもJALも前回のそれぞれ22位、18位から今年大きくランクアップしていることがわかります。先日、マレーシア航空機失踪という過去に例を見ない大事件が起きましたが、そうした状況と比較しても質の高い国内運輸サービスが「世界に誇れる」という評価を得た結果ではないでしょうか。

誇れる企業の条件は

「技術力」「品質」

では、なぜこれらの企業が「世界に誇れる企業」として選ばれたのでしょうか。同アンケートで「企業を選択した理由・重視するイメージ」を尋ねたところ、最も多かったのが「技術力」で62.0%の回答を得ました。次いで、「製品・商品の品質」で51.1%となり、3位の「世界シェア」(36.2%)と4位の「安定性」(32.3%)を引き離しています。どうやら、「技術力」と「品質の高さ」こそ、日本を牽引できる特徴であるとの認識が持たれているようです。一方で、この成熟した時代にこそ求められると思われる「ビジネスモデル」を理由に挙げた人はわずか12.7%にとどまりました。

トヨタもソニーも、技術力と開発力で世界を席巻してきた企業です。海外でも「メイドインジャパン」や「ジャパンブランド」への信頼は厚く、ファンも多いといえますが、その一方で安価な海外製品の影響で、これらの日本企業が追い込まれてきたのも事実です。

高い技術力と品質を持ちながら大量生産することによって輸出大国になった日本ですが、現在はただ良いものを大量に作るだけではもはや生き残れません。新たに台頭しているITやサービス領域を質の高い「ものづくり」に取り入れる日本らしい新しいビジネスモデルをつくることができれば、歴史ある企業のみならず、まだ歴史の浅い企業にもこのランキングに入る可能性があるのではないでしょうか。

ちょうど1年前の記事です。

国内の工場を数か所閉めたソニーには疑問が残るが、

これからこう言った日本企業の大逆襲が始まりますね(^^)

大日本麦酒

サッポロビール

『札幌ビール』のラベル

(明治11年使用のラベル)

ロシアの南下政策への対抗策として1869 (明治2) 年に設置された開拓使は、殖産興業に燃える新政府の切り札として大いに期待され、外国人技師の招へいが行われて「開拓使麦酒醸造所」を含む30種以上の官営工場が開設されました。輸入品の「舶来ビール」や横浜の外国人技師が作る「居留地ビール」が発信源となって次第に認知度が高まっていたビールは新時代を象徴する飲み物で、国内消費や輸出向けの有望なマーケットが誕生する可能性を秘めていました。

そうしたことから、ホップが自生する土地で、ビール大麦の栽培にも適しており原料の自給自足が可能なこと、低温で発酵させるための氷が入手しやすいことなど、気候風土がビールづくりに適している北海道に、政府の勧農・殖産興業政策に合致するビール醸造事業が導入されることになりました。

開拓使麦酒醸造所によるビールづくりは1876(明治9)年に醸造所の建設から始まり、1877 (明治10) 年夏には、本場ドイツで修業した日本人初のブラウマイスター中川清兵衛によって仕込まれた第1号商品冷製「札幌ビール」が、サッポロビールのトレードマークである「五稜星」★が描かれた開拓使旗 (北辰旗) を立てた船艦によって東京へと運ばれました。

開拓使ビールの発売からほぼ10年後、数知れないほどの困難を乗り越えた先駆者たちの努力によって国産ビールの総生産量はついに舶来ビールの輸入量を上回ります。その間、サッポロビールの先駆者たちもまた、ビール醸造に適した大麦の栽培に苦心し、品種改良や栽培方法などの研究を積み重ねていきました。なかでも、荒野を開墾して畑を耕した屯田兵とともに取り組んだ原料づくりは、彼らの功績とともに、今日の当社の「協働契約栽培」のルーツとして記憶にとどめておきたい事柄です。その後、開拓使麦酒醸造所は渋沢栄一らが経営に参画し、民間会社の「札幌麦酒会社」として新たなスタートを切ります。

発売当時のラベル

1887 (明治20) 年前後になると、ビール事業の将来性に期待する資本家などが大小様々なビール会社を設立するようになりました。サッポロビールの前身である「日本麦酒醸造会社」もまた、中小の資本家によって現在の東京・銀座に設立されました。しかし、大掛かりな設備を要するビール事業には十分な資本が不可欠で、日本麦酒醸造も、翌年、三井物産会社の資本参加による増資によってようやく醸造所の建設と製造にこぎつけることができ、1890 (明治23) 年に第1号となる「恵比寿ビール」を発売しました。

国産とは言うものの、原料も、設備も、技術者も、本場ドイツからそのまま移転させて製品化したような「恵比寿ビール」は、まさに本格的なドイツビールで販売直後から評判を呼びました。1893 (明治26) 年に、日本麦酒醸造は「日本麦酒株式会社」に社名を変更します。翌1894 (明治27) 年に勃発した日清戦争を契機にビールの消費量が急激に増大すると、日本麦酒は積極経営に転じて増資を行い、設備の更新と拡張で増産体制を確立。この積極策が実を結び、当時、偽ビールが出回るほどになっていた「恵比寿ビール」の人気と相まって日本麦酒は日本一の製造量を誇るビール会社に成長しました。急増した製品輸送の便を図るため、1901 (明治34) 年に貨物専用の「恵比寿停車場」が設置されると付近の都市化と人口の増加が急速に進み、やがて旅客も扱う駅となり、1928 (昭和3) 年には付近の地名は「恵比寿」となりました。

こうした成長の陰で手腕をふるったのが当時の経営トップだった馬越恭平でした。のちに「東洋のビール王」と呼ばれる馬越はイベントや広告、口コミによる宣伝などプロモーションを含めた販売戦略の才能にも長け、1899 (明治32) 年には、「恵比寿ビールBeer Hall」を開業させます。この日本初のビヤホールは新しい物好きの東京人に受けてたちまち大繁盛店となりました。この間にも日本麦酒は設備の新鋭化と先端技術の吸収、幹部技術者の育成などに注力して「恵比寿ビール」の品質向上に努め、1900 (明治33) 年にはパリ万博で金賞を、4年後のセントルイス万博ではグランプリを受賞するなど様々な金字塔を立て、日本を代表するビール会社となりました。

ビール醸造所は一時期全国で数十にもおよんでいましたが、明治30年代後半には札幌、日本、大阪(旭ビール)、麒麟麦酒の4大会社が激しい競争を展開するにいたりました。日本麦酒を率いる馬越恭平は、1906(明治39)年、札幌、日本、大阪麦酒の3社を合併し、シェア7割を誇る

大日本麦酒株式会社を発足させました。大正・昭和とビールの需要が伸びていく過程で、醸造技術、原料の品種改良など大日本麦酒が業界に果たした役割は多大でした。

1964(昭和39)年、

サッポロビール株式会社に社名を変更。

1949(昭和24)年9月、大日本麦酒は過度経済力集中排除法の適用を受け、日本麦酒と朝日麦酒の2社に分割されました。日本麦酒は『サッポロ』『ヱビス』の商標を継承しましたが、それらの商標は採用せず新たに『ニッポンビール』でスタート。しかし、数多くのビール愛飲家からは『サッポロビール』を懐かしむ声が後を絶ちませんでした。1956(昭和31)年、その声に応えるべく、まず発祥の地・北海道で『サッポロビール』を復活させ、その翌年には全国的に復活販売。そして1964(昭和39)年1月、会社名もサッポロビール株式会社に変更しました。

名品の誉れ高い『ヱビスビール』が

1971(昭和46)年に復活。

大日本麦酒の主力ブランドであった『ヱビスビール』が1971(昭和46)年12月、28年ぶりに復活しました。サッポロビールの技術陣が副原料を使用しない本格的な麦芽100%ビールの製造に取り組み、わが国では戦後初めて発売された麦芽100%のドイツタイプのビールです。『ヱビスビール』はプレミアムビールとして発売され、「名品。いま、よみがえる。特製ヱビスビール」などの広告を展開、その品質の高さから大きな人気を博しました。

ビヤホールの「生」を家庭で手軽に味わいたいという愛飲家の強いご要望にお応えするために、サッポロビールの技術陣は研究を重ね、生ビールのうまさをそのままびん詰めする技術の開発に成功しました。こうして1977(昭和52)年に発売されたのが『サッポロ〈びん生〉』で、当時「びん生党」という言葉も生まれるほどの支持を得ました。その後、愛称だった『黒ラベル』を新商品名として採用し、今日まで変わることのない人気を誇っています。

戦時中禁止されていた商標の使用が1949(昭和24)年に認められたのに伴い、ビール業界の宣伝活動も再開されました。サッポロビールの戦後の広告は1950(昭和25)年の『ニッポンビール』の広告から始まります。1954(昭和29)年には『ビールの王様』が誕生。当時の新進漫画家やなせたかしのイラストキャラクターを使用したこの一連の広告は、イベントと連動し、パブリシティ効果を計算に入れたもので、それまでの広告から一歩抜け出した統一感のある広告として注目されました。1957(昭和32)年、『サッポロビール』の復活とともに、広告も本場の味を強調したものとなりました。このコンセプトを形にしたのが1958(昭和33)年の「ミュンヘン サッポロ ミルウォーキー」の広告です。まだ自由な海外渡航が許可されていない時代で、世界のビールの本場を世界地図に図案化した広告とキャッチフレーズは斬新かつ説得力があり、大きな反響を呼びました。1970(昭和45)年には「世界のミフネ」が登場します。ポスターなどのデザインは極端に単純化されたもので、テレビの音声は音楽だけという徹底ぶりで

「男は黙ってサッポロビール」という強烈なコピーを印象づけ、一世を風靡しました。2000(平成12)年1月、サッポロビールの新世紀を象徴する斬新な『サッポロ生ビール黒ラベル』のCMを展開。第1弾「温泉卓球篇」は大きな話題を集め、CMデータバンクによるCM到達度ランキングで全業種中No.1に輝きました。

1958(昭和33)年、「本場の味」を強調して「サッポロ」の名を高めた広告「ミュンヘン サッポロ ミルウォーキー」

1970(昭和45)年から三船敏郎を起用して「男は黙ってサッポロビール」の広告を展開し大ヒットとなりました。

2000(平成12)年、山崎努と豊川悦司の男同士の熱い戦いを描いた黒ラベルのCMシリーズが大評判に。

大日本麦酒

良い響きだね~(^^)

そういや~『極0ゼロ』

が新しくなってたな~(^^)

TVCM 極ZERO 3つのゼロ!篇

あははッは~面白い(^^)

ミレイちゃん可愛いし~!

↑

昔ここには大変お世話になりました(^^)

☆静岡工場

やっぱ歴史のある会社は良いね!

まだまだたくさん書きたいけど、また記事がバグルといけないからこの辺で!