皆様おはようございます(^^)

日本の誇らしい記事

転載で参ります

↓

これの逆の作用が出来たらそれこそ大事件だ

逆に超高効率光発電パネルが

出来たら凄いのに。

がんばれ日本(^^)

今日も一日がんばりましょう!

日本の誇らしい記事

転載で参ります

↓

ピラミッド“未知の部屋”発見へ 宇宙線で調査 日本の技術で構造解明

エジプト考古省は25日、地球に降り注ぐ宇宙線を利用し、首都カイロ近郊ギザなどのピラミッド内部を調査すると発表した。破壊せずに内部の構造を把握する

試みで、日本の最新デジタル技術を活用。未知の部屋が見つかれば、世紀の大発見につながる可能性がある。

名古屋大の森島邦博特任助教(素粒子物理学)や高エネルギー加速器研究機構の高崎史彦理学博士ら日本の研究者らが加わる。

調査は、宇宙線から生じる「ミュー粒子」を利用。物を通り抜けやすい性質を生かし、粒子が飛んできた方向と数を測定して密度などを推定する。

調査するのは、ギザにある世界最大のクフ王のピラミッドや、上半分と下半分で傾斜角が異なることで知られるダハシュールの約4500年前の屈折ピラミッド。

未発見の部屋を探るほか、石の組み方や構造、諸説ある建築方法を科学的なデータから検証する。

http://www.sankei.com/life/news/151025/lif1510250054-n1.html

![]()

こういう場面でも日本の技術が光っています(^^)試みで、日本の最新デジタル技術を活用。未知の部屋が見つかれば、世紀の大発見につながる可能性がある。

名古屋大の森島邦博特任助教(素粒子物理学)や高エネルギー加速器研究機構の高崎史彦理学博士ら日本の研究者らが加わる。

調査は、宇宙線から生じる「ミュー粒子」を利用。物を通り抜けやすい性質を生かし、粒子が飛んできた方向と数を測定して密度などを推定する。

調査するのは、ギザにある世界最大のクフ王のピラミッドや、上半分と下半分で傾斜角が異なることで知られるダハシュールの約4500年前の屈折ピラミッド。

未発見の部屋を探るほか、石の組み方や構造、諸説ある建築方法を科学的なデータから検証する。

http://www.sankei.com/life/news/151025/lif1510250054-n1.html

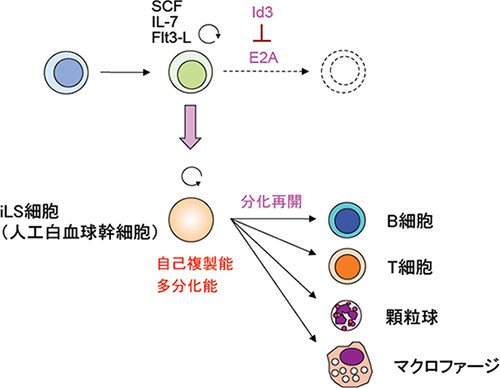

理研など、白血球を作り出す細胞を無限に増幅させる方法を開発

理化学研究所(理研)は10月23日、多能造血前駆細胞を生体外で増幅させる新しい培養法を開発したと発表した。

同成果は理研統合生命医科学研究センター 融合領域リーダー育成(YCI)プログラムの伊川友活 上級研究員、京都大学再生医科学研究所 再生免疫学教室の河本宏 教授らの共同研究チームによるもので、10月22日付けの米科学誌「Stem Cell Reports」オンライン版に掲載された。

伊川上級研究員らはこれまでの研究で、転写因子E2Aを欠損するとB細胞への分化が初期段階で停止し、B前駆細胞が多能性をもつ造血前駆細胞としての特長を示すことを明らかにしていた。

今回の研究では、E2Aの阻害タンパクであるId3を導入したマウスの造血幹細胞群を、B細胞への分化を誘導する条件下で培養すると、前駆細胞段階で分化が停止し、多能造血前駆細胞が増幅することがわかった。この細胞は約1カ月で1万倍まで増殖し、培養を続ける限り増え続けた。また、この前駆細胞をマウスに移植したところ、 リンパ球や顆粒球などの白血球を作り出したほか、同様の方法を用いてヒトの臍帯血の多能造血前駆細胞を増幅することにも成功した。

同研究グループによって「iLS細胞」と名付けられた同細胞は、生体内では増えないため造血幹細胞とは異なるが、体外で無限に増やせる特性を利用すれば、がんに対する免疫細胞療法へ応用できると考えられている。同研究グループは今後、ヒトの造血幹細胞の増幅効果がマウスに比べて低いことや、遺伝子導入のためにレトロウイルスを用いている点などを克服することで、実用化につながることが期待できるとしている。

http://news.mynavi.jp/news/2015/10/23/353/

![]()

同成果は理研統合生命医科学研究センター 融合領域リーダー育成(YCI)プログラムの伊川友活 上級研究員、京都大学再生医科学研究所 再生免疫学教室の河本宏 教授らの共同研究チームによるもので、10月22日付けの米科学誌「Stem Cell Reports」オンライン版に掲載された。

伊川上級研究員らはこれまでの研究で、転写因子E2Aを欠損するとB細胞への分化が初期段階で停止し、B前駆細胞が多能性をもつ造血前駆細胞としての特長を示すことを明らかにしていた。

今回の研究では、E2Aの阻害タンパクであるId3を導入したマウスの造血幹細胞群を、B細胞への分化を誘導する条件下で培養すると、前駆細胞段階で分化が停止し、多能造血前駆細胞が増幅することがわかった。この細胞は約1カ月で1万倍まで増殖し、培養を続ける限り増え続けた。また、この前駆細胞をマウスに移植したところ、 リンパ球や顆粒球などの白血球を作り出したほか、同様の方法を用いてヒトの臍帯血の多能造血前駆細胞を増幅することにも成功した。

同研究グループによって「iLS細胞」と名付けられた同細胞は、生体内では増えないため造血幹細胞とは異なるが、体外で無限に増やせる特性を利用すれば、がんに対する免疫細胞療法へ応用できると考えられている。同研究グループは今後、ヒトの造血幹細胞の増幅効果がマウスに比べて低いことや、遺伝子導入のためにレトロウイルスを用いている点などを克服することで、実用化につながることが期待できるとしている。

http://news.mynavi.jp/news/2015/10/23/353/

さまざまな再生医療がまた一歩進んだ気がしますね

(^^)

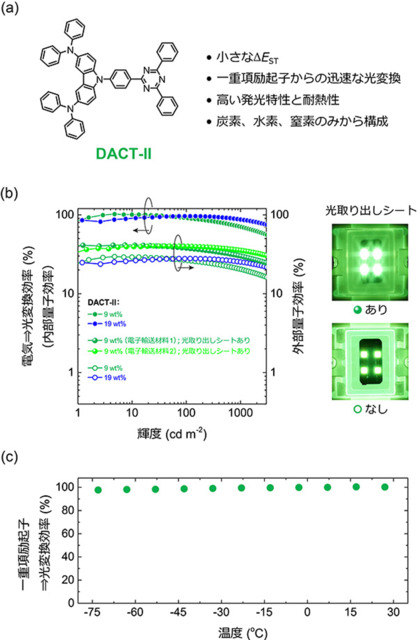

京大、電気から光への変換効率100%を達成できる有機EL材料を開発

京都大学(京大)は10月21日、100%の変換効率で電気を光に変換する有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)材料を高性能化することに成功したと発表した。

同成果は、同大の梶弘典 化学研究所教授、福島達也 助教、志津功將 助教、鈴木克明 研究員らと、九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センターの安達千波矢 センター長らで構成される研究グループによるもの。詳細は国際学術雑誌「Nature Communications」(オンライン版)に掲載された。

電気を光に変える素子であり、次世代のディスプレイや照明として期待される有機ELだが、従来は電気から外部に取り出せる光への変換効率(外部量子効率)を高めるためにIrやPtといった希少元素が必要となっていた。そのため、近年、そうした希少元素を用いなくても高い外部量子効率を得られる熱活性化型遅延蛍光(TADF)材料の研究が進められてきており、2012年には外部量子効率19.3%を達成した発光材料「4CzIPN」が開発されるなど、高性能化に向けた研究が各地で進められている。

今回、研究グループでは、コンピュータを用いた理論化学計算を活用することで、材料の分子構造と発光特性の相関を解明。その知見を活用し、炭素、水素、窒素のみで構成される新たな分子「DACT-II」を設計し、幅広い温度領域、輝度領域において、高効率で電気を光に変換することに成功したとする。

実際に同材料を用いた有機ELでは、電気から光への変換効率は最大で100%、外部量子効率も29.6%を達成したとする。また、簡単なマイクロレンズから構成される光取り出しシートを用いた場合、外部量子効率は最大41.5%を達成したとするほか、3000cd/m2下で外部量子効率30.7%を達成したとしており、この特性により、素子の寿命も長くなることが期待されるとしている。

また、低温から高温まで幅広い領域で高い発光特性を維持できるほか、薄膜状態におけるガラス転移温度も192~197℃と、高い耐熱性も確認されており、広い温度範囲での利用も可能だという。

なお研究グループでは今後、長寿命化の実証や高特性・高付加価値を有する発光材料の設計・開発などを進めていきたいとしているほか、生体プローブなどの新たな有機デバイスへの展開なども進めていきたいとコメントしている。

http://news.mynavi.jp/news/2015/10/22/448/

![]()

同成果は、同大の梶弘典 化学研究所教授、福島達也 助教、志津功將 助教、鈴木克明 研究員らと、九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センターの安達千波矢 センター長らで構成される研究グループによるもの。詳細は国際学術雑誌「Nature Communications」(オンライン版)に掲載された。

電気を光に変える素子であり、次世代のディスプレイや照明として期待される有機ELだが、従来は電気から外部に取り出せる光への変換効率(外部量子効率)を高めるためにIrやPtといった希少元素が必要となっていた。そのため、近年、そうした希少元素を用いなくても高い外部量子効率を得られる熱活性化型遅延蛍光(TADF)材料の研究が進められてきており、2012年には外部量子効率19.3%を達成した発光材料「4CzIPN」が開発されるなど、高性能化に向けた研究が各地で進められている。

今回、研究グループでは、コンピュータを用いた理論化学計算を活用することで、材料の分子構造と発光特性の相関を解明。その知見を活用し、炭素、水素、窒素のみで構成される新たな分子「DACT-II」を設計し、幅広い温度領域、輝度領域において、高効率で電気を光に変換することに成功したとする。

実際に同材料を用いた有機ELでは、電気から光への変換効率は最大で100%、外部量子効率も29.6%を達成したとする。また、簡単なマイクロレンズから構成される光取り出しシートを用いた場合、外部量子効率は最大41.5%を達成したとするほか、3000cd/m2下で外部量子効率30.7%を達成したとしており、この特性により、素子の寿命も長くなることが期待されるとしている。

また、低温から高温まで幅広い領域で高い発光特性を維持できるほか、薄膜状態におけるガラス転移温度も192~197℃と、高い耐熱性も確認されており、広い温度範囲での利用も可能だという。

なお研究グループでは今後、長寿命化の実証や高特性・高付加価値を有する発光材料の設計・開発などを進めていきたいとしているほか、生体プローブなどの新たな有機デバイスへの展開なども進めていきたいとコメントしている。

http://news.mynavi.jp/news/2015/10/22/448/

これの逆の作用が出来たらそれこそ大事件だ

逆に超高効率光発電パネルが

出来たら凄いのに。

がんばれ日本(^^)

今日も一日がんばりましょう!